激動の時代に“機能する”パーパス策定の手法・ステップ徹底解説《2025年版》

目次

- 策定前に考えたい「パーパスは本当に必要か」

- パーパスがあった方が良い企業とは

- “機能するパーパス”策定の7ステップ

- ステップ1: パーパス策定の目的を整理する

- ステップ2: 理念体系の整理・パーパスの位置づけ明確化

- ステップ3: 社会視点から「自社の存在意義」を深掘りする

- ステップ4: 経営戦略や自社の強みと結びつける

- ステップ5: 企業活動が社会に与える影響を整理する

- ステップ6: パーパスを言語化し策定する

- ステップ7: パーパスを機能させる

- “機能するパーパス”の好例

- 電通デジタルのパーパス

- LIFULLのパーパス

- パーパスは、企業と社会のより良い関係を示す言葉

- 本記事の監修者

- 担当者さま向け相談会を開催中 《毎月3社まで》

記事監修:松井 寛志

ブランディングテクノロジー 株式会社

経営戦略室 クリエイティブディレクター

一般社団法人 ブランド・プランナー協会 代表理事

毎月ブランディング担当者様のための相談会を行っています!《詳細》

近年、企業の存在意義を示す「パーパス」の策定が盛んになっています。しかし、時流に乗って掲げたパーパスが、従業員の共感を得られない「お題目」になっていませんか?―最悪の場合、形骸化するだけでなく、経営への不信感につながるリスクすらあります。

この記事では、まず「自社にパーパスは本当に必要か?」という根本的な問いから始め、パーパスが有効に機能する企業の特徴を明らかにします。その上で、策定する際に失敗しないための「“機能するパーパス”策定の7ステップ」を具体的に解説。自社だけの「本物の言葉」を見つけるための、実践的な羅針盤となるはずです。

このような方におすすめの記事です

- パーパス策定を検討しているが、自社に必要か判断したい方

- パーパスの策定を検討しているが、具体的な進め方がわからない方

- 策定したパーパスが形骸化し、「お題目」になっていると感じている方

- 既存の経営理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との関係性を整理したい方

- パーパスを社内に浸透させ、従業員のエンゲージメントを高めたい方

- 企業のブランド価値向上や、採用活動にパーパスを活かしたいと考えている方

※本記事は中堅・中小企業様向けの内容になっています

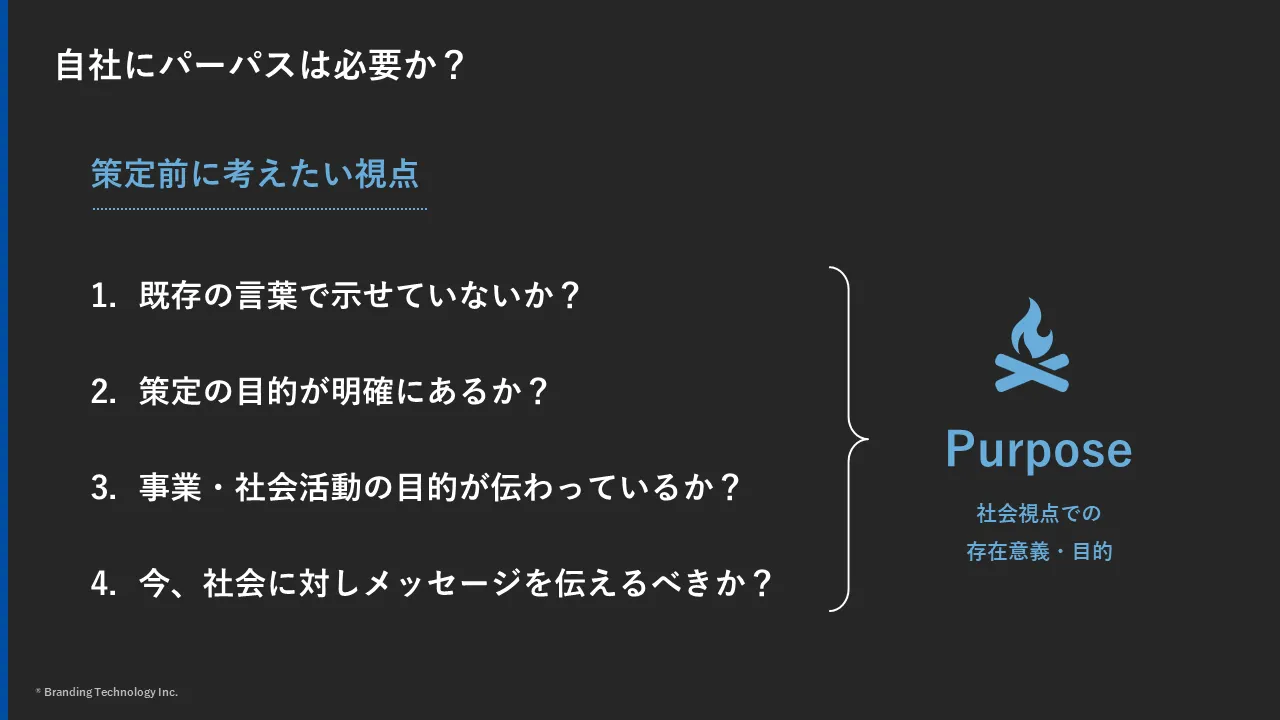

策定前に考えたい「パーパスは本当に必要か」

そもそも企業にとって大切な言葉は少ない方が良い

組織を動かす言葉は、シンプルで力強いほど浸透します。大前提として、言葉は少ない方が良いのです。多くの企業には既に「経営理念」「ビジョン」「ミッション」といった、自社の目的やあり方を示す言葉が存在します。パーパスがこれらの言葉と何が違うのかを明確に説明できなければ、新たな言葉は現場の混乱を招くだけです。

パーパスは曖昧になりやすい、だからこそ明確な目的が必要

その上で、パーパス策定の目的が明確でなければなりません。パーパスは、社会や多様なステークホルダーとの関係性を意識するがゆえに、どうしても抽象度が高くなる傾向があります。目的が曖昧なまま「世のため人のため」といった総論的なパーパスを掲げても、日々の業務に追われる従業員には「自分ごと」として捉えられず、共感を呼びません。むしろ、経営陣が流行に乗って掲げた「きれいごと」と受け取られ、かえって不信感につながるリスクすらあるのです。

パーパスがあった方が良い企業とは

一方で、パーパスが経営の羅針盤として強力に機能する企業も確かに存在します。それは、パーパスを掲げるべき明確な必然性がある企業です。

社会課題と事業活動の紐づきが強い企業

第一に、事業活動そのものが何等かの社会課題の解決と強く結びついている企業が挙げられます。これらの企業にとって、パーパスは後から付け加えられた理念ではなく、事業の根幹そのものであり、存在意義そのものです。事業の収益性と社会課題の解決が一体となっているビジネスモデルを持つ企業にとって、パーパスは日々の業務の指針となり、従業員のエンゲージメントを高め、顧客や投資家からの強い共感を獲得するための強力な磁力となります。

ESG経営やサステナビリティ等に力を入れている企業

第二に、単なる社会貢献活動(CSR)のレベルを超え、サステナビリティを経営戦略の中核に据えて事業変革に取り組んでいる企業も、その方向性を示す言葉としてパーパスが有効です。これらの企業は、気候変動や人権問題といった地球規模の課題を自社の事業機会またはリスクとして捉え、長期的な企業価値向上を目指しています。

ステークホルダーの拡大や多角化経営の企業

また、企業規模の拡大に伴い、その必要性が生まれるケースもあります。株主、従業員、顧客、地域社会など、ステークホルダーが国内外に増え、社会全体を俯瞰した視点で自社の存在を説明する必要がある。

あるいは、事業が多角化し、個別の事業理念を超えたグループ全体の求心力として、より大きな理想や課題を掲げる必要があるコングロマリット等。こうした企業にとって、パーパスは多様な関係者をまとめ上げ、目指すべき未来へ導くための言語となり得るのです。

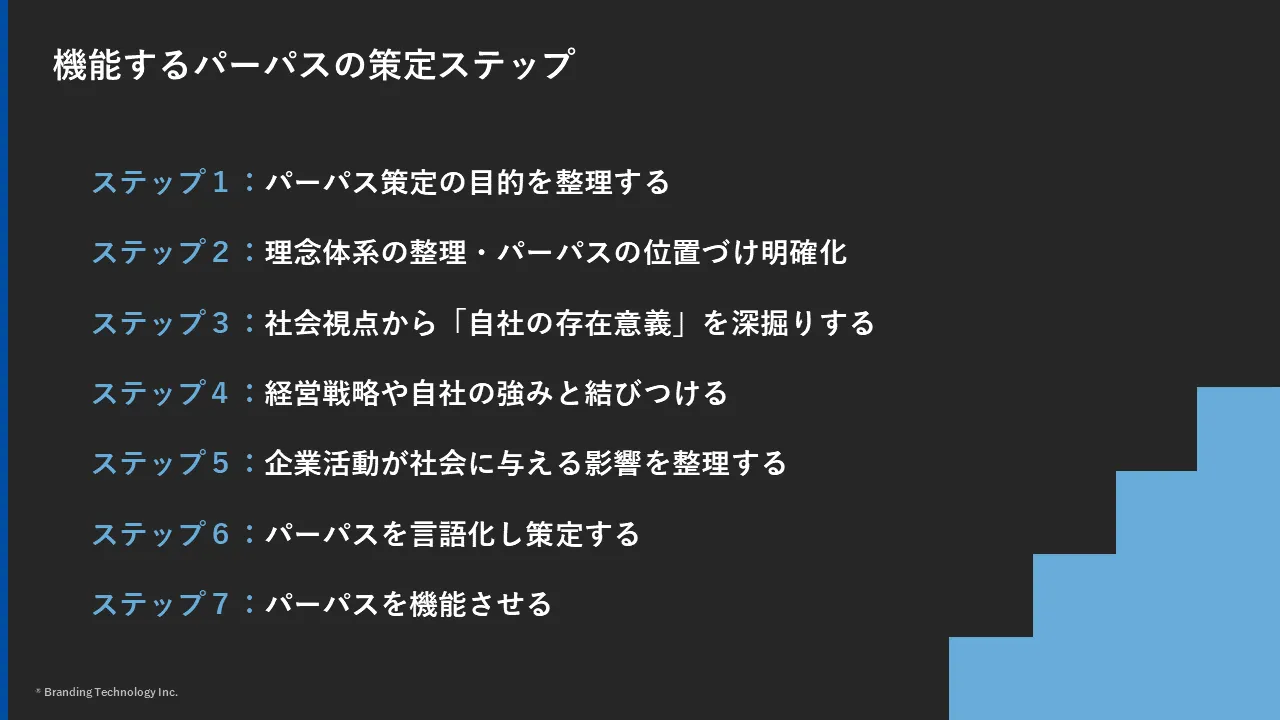

“機能するパーパス”策定の7ステップ

パーパスを単なる「お題目」で終わらせず、企業活動の核として機能させるためには、慎重なステップを踏むことが不可欠です。ここでは、中堅・中小企業が“機能するパーパス”を策定するためのステップを具体的に解説します。

ステップ1:パーパス策定の目的を整理する

まず初めに、「なぜ自社はパーパスを策定するのか」という、その目的と背景を明確に整理することが不可欠です。このプロセスを単なる言葉作りではなく、一つの重要な経営プロジェクトとして捉えましょう。

具体的には、策定を通じて「何を達成したいのか(目的)」、「どのような経緯で策定に至ったのか(背景)」、「誰が、いつまでに、どのように進めるのか(要件)」といった点を文書化し、関係者間で共通認識を持つことが重要です。特に、「何故、今パーパスが必要なのか」という根本的な問いに対する答えが、プロジェクト全体の軸となります。

この問いが曖昧なまま進めてしまうと、途中で方向性がブレたり、策定したパーパスが形骸化したりする原因になります。策定プロセス全体を通じて、常にこの原点に立ち返れるようにしておくことが、“機能するパーパス”を生み出すための第一歩です。

ステップ2:理念体系の整理・パーパスの位置づけ明確化

パーパス策定の第一歩は、既存の企業理念(ミッション、ビジョン、バリューなど、いわゆるMVV)との関係性を整理し、パーパスをどこに位置づけるかを明確にすることです。パーパスは、これらの理念体系(骨子)の上に成り立つ言葉として捉えることが重要です。

MVVとパーパスは混同されがちですが、それぞれ焦点や役割が異なります。一般的に、ミッションは「企業が何を担うか」、ビジョンは「企業が何を目指すか」、バリューは「企業が何を大切にするか」を示すのに対し、パーパスは「企業が存在する目的」、つまり社会における根本的な存在意義を問うものです 。

| 特徴 | ミッション | ビジョン | バリュー | パーパス |

|---|---|---|---|---|

| 主な焦点 | 現在の活動範囲、事業領域 | 将来のありたい姿、目標 | 行動規範、判断基準 | 社会における存在意義、貢献 |

| 時間軸 | 中期的 | 中長期的 | 日常的 | 長期的・普遍的 |

| 社会的視点 | 必ずしも含まない | 含む場合がある | 行動の前提 | 必須 |

| 具体性 | 比較的具体的 | 将来像として具体的 | 具体的な行動指針 | 抽象的だが根源的 |

| 問い | 我々は何を担うのか | 我々は何を目指すのか | 我々は何を大切にするのか | 我々は何のために存在するのか |

特に重要な違いは、MVVが必ずしも社会的な意義や役割を盛り込む必要がないのに対し、パーパスは「企業が社会に対してどのような貢献をするのか」という視点が不可欠である点です 。

このステップで最も大切なのは、「そもそも自社に今、パーパスが本当に必要なのか」を自問することです。もし、既存の理念が十分に機能しており、社会における自社の役割も明確で、社員の共感も得られているのであれば、無理に新たなパーパスを策定する必要はありません。明確な必要性を感じないまま流行に乗って策定したパーパスは、形骸化しやすいものです。

ステップ3:社会視点から「自社の存在意義」を深掘りする

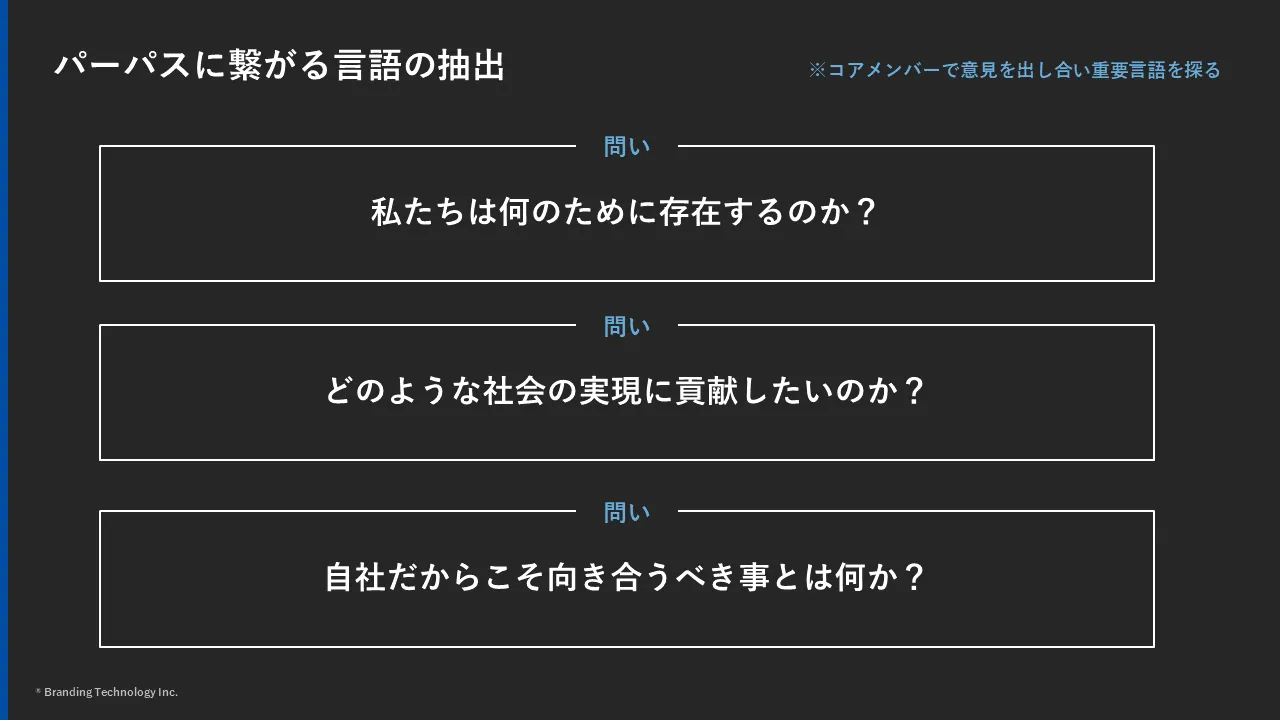

パーパスは、企業内部の視点だけでなく、社会というより広い文脈の中で自社の存在意義を見つめ直すことから生まれます。以下の問いを通じて、自社ならではの「なぜ」を深掘りしましょう。

私たちは何のために存在するのか?

多くの企業には、創業時に抱いた熱い想いや、解決したかった社会の課題があったはずです。改めて自社の歴史を振り返り、創業当初の目的や志を掘り起こしてみましょう 。特に中堅・中小企業の場合、創業者の想いが企業のDNAとして色濃く残っていることが多く、これがパーパスの強力な基盤となり得ます。

どのような社会の実現に貢献したいのか?

自社が事業活動を通じて、どのような未来の社会を創り出したいのか、あるいはどのような社会の実現に貢献したいのかを具体的に描いてみましょう。これは、単に自社の成長目標を語るのではなく、社会全体のより良いあり方を構想する視点です。企業が社会課題の解決に貢献することが、パーパスの重要な要素となります 。

自社だからこそ向き合うべき社会の課題・理想とは?

世の中には様々な社会課題や追求すべき理想が存在します。その中で、「なぜ自社がこの課題に取り組むのか」「自社だからこそ果たせる役割は何か」という問いに対する答えが、企業独自の使命感に繋がります。他社にはない、自社ならではの視点や情熱が、パーパスに魂を吹き込みます。

これらの問いかけは、「自分たちの活動がより良い未来の実現に繋がっているか?」という根源的な問いにも通じます 。この問いに真摯に向き合うことが、自社の社会における存在意義を明確にする上で非常に重要です。

ステップ4:経営戦略や自社の強みと結びつける

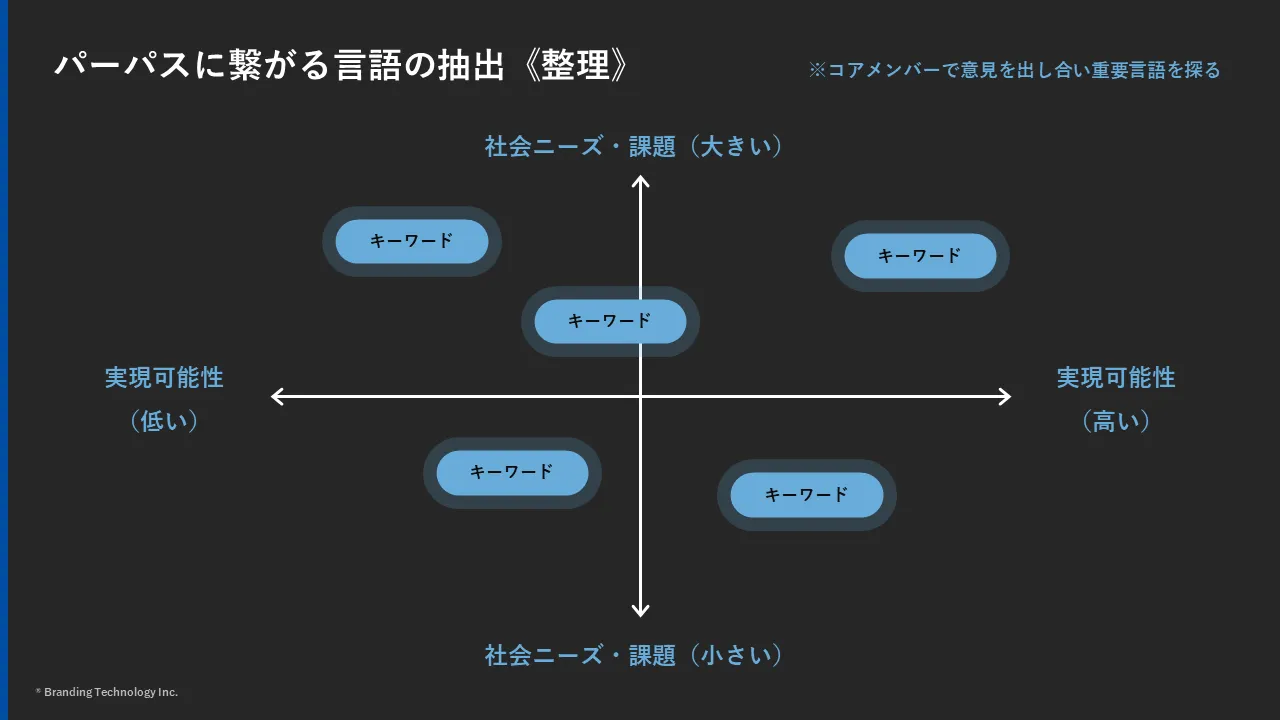

社会的な存在意義を見つめ直したら、次にそれを自社の具体的な強みや事業活動と結びつけていきます。パーパスは、単なる理想論ではなく、企業が持つリソースや能力によって実現可能性が裏付けられて初めて機能します。

自分たちの強みを活かせる領域はどこか?

自社が持つ独自の強み(技術、ノウハウ、人材、ネットワーク、企業文化など)を洗い出し、それらの強みが最も活かせる事業領域や活動分野を特定します 。パーパスは、企業がその強みを最大限に発揮し、社会に価値を提供できる領域においてこそ、真の力を発揮します。

企業活動を通じて、どのように課題・理想とのギャップを解消するか?

特定した強みを活かして、社会課題の解決や理想の社会の実現に、日々の事業活動を通じてどのように貢献できるのかを具体的に結びつけます 。

重要なのは、パーパスがCSR活動のような「付け足し」ではなく、CSVのように本業そのものを通じて体現されることです。事業活動と社会貢献が一体化して初めて、パーパスは企業活動の推進力となります 。自社が持続的に推進できる領域で、社会に貢献できる道筋を描くことが大切です 。

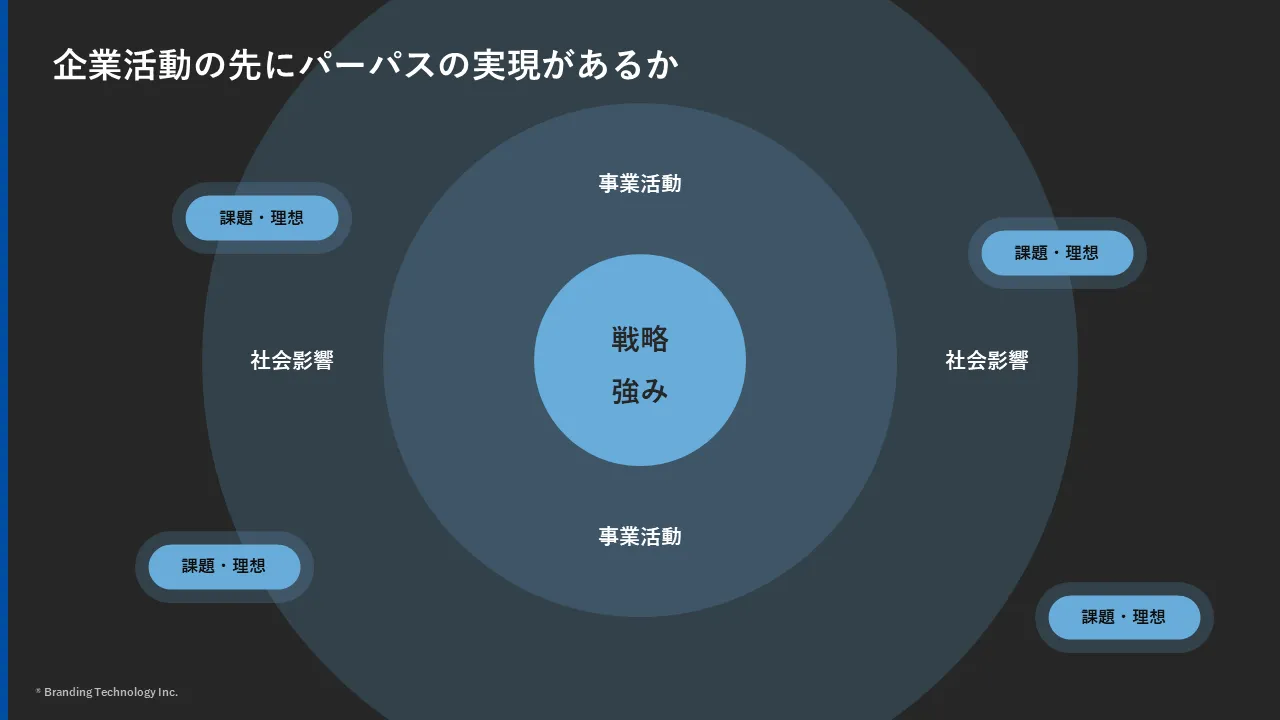

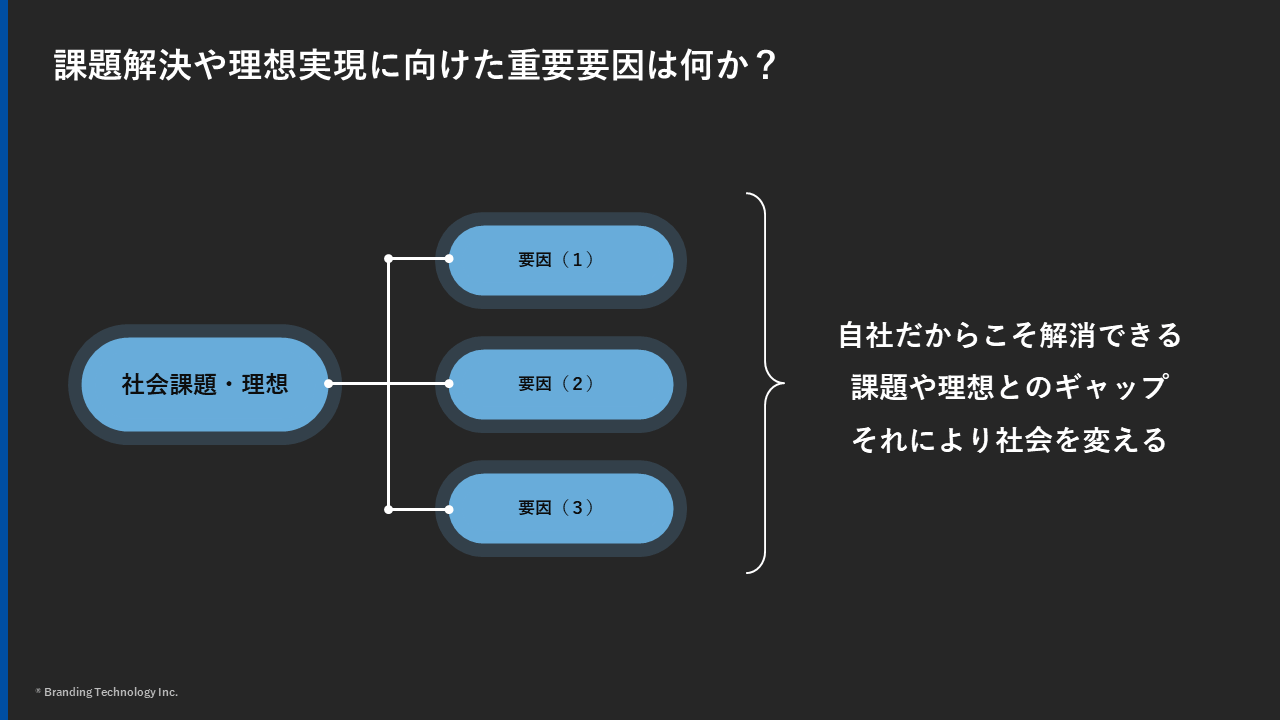

ステップ5:企業活動が社会に与える影響を整理する

自社の強みと社会課題を結びつけたら、次に、自社の企業活動が社会に具体的にどのような影響を与えているのかを多角的に整理します。ステップ3で深掘りした「社会の課題や理想」をものさしとして、自社の事業が顧客、従業員、取引先、地域社会といった様々なステークホルダーに対し、現在どのような影響(ポジティブな影響、そして改善すべきネガティブな影響の両方)を与えているのかを洗い出します。

そして、「私たちの活動を通じて、各ステークホルダーにどのような前向きな変化を生み出したいのか」を具体的に考えてみましょう。この分析を通じて、社会の理想と現状の間に存在するギャップや、課題を生み出している根本的な要因が見えてきます。自社のパーパスが、そのギャップを埋めるためにどのような役割を果たすべきか、その重要な要素を特定することがこのステップの目的です。

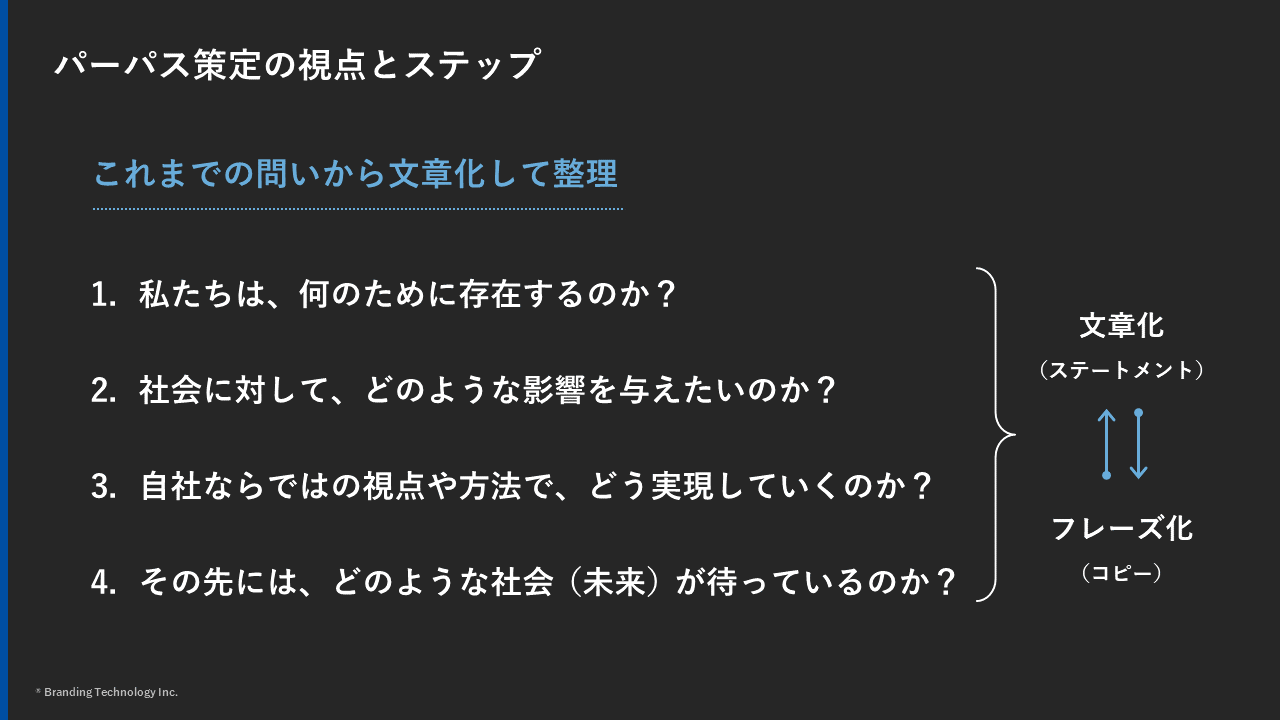

ステップ6:パーパスを言語化し策定する

いよいよ、これまでのステップで深掘りし、整理してきた内容を一つの言葉に集約していきます。最初からキャッチーな短い言葉を作ろうとするのではなく、まずはパーパス・ステートメントとして、自分たちの想いがこもった文章を作成することから始めましょう。このステートメントには、以下の要素が盛り込まれているかを確認しながら文章化できると理想的です。

これらの要素を含んだ文章が完成したら、次はその中から最も伝えたい核心部分や、従業員や社会の心に響くフレーズを抽出し、簡潔で力強いコピーへと磨き上げていきます。このコピーが、企業の顔として社内外に広く認知される言葉となります。

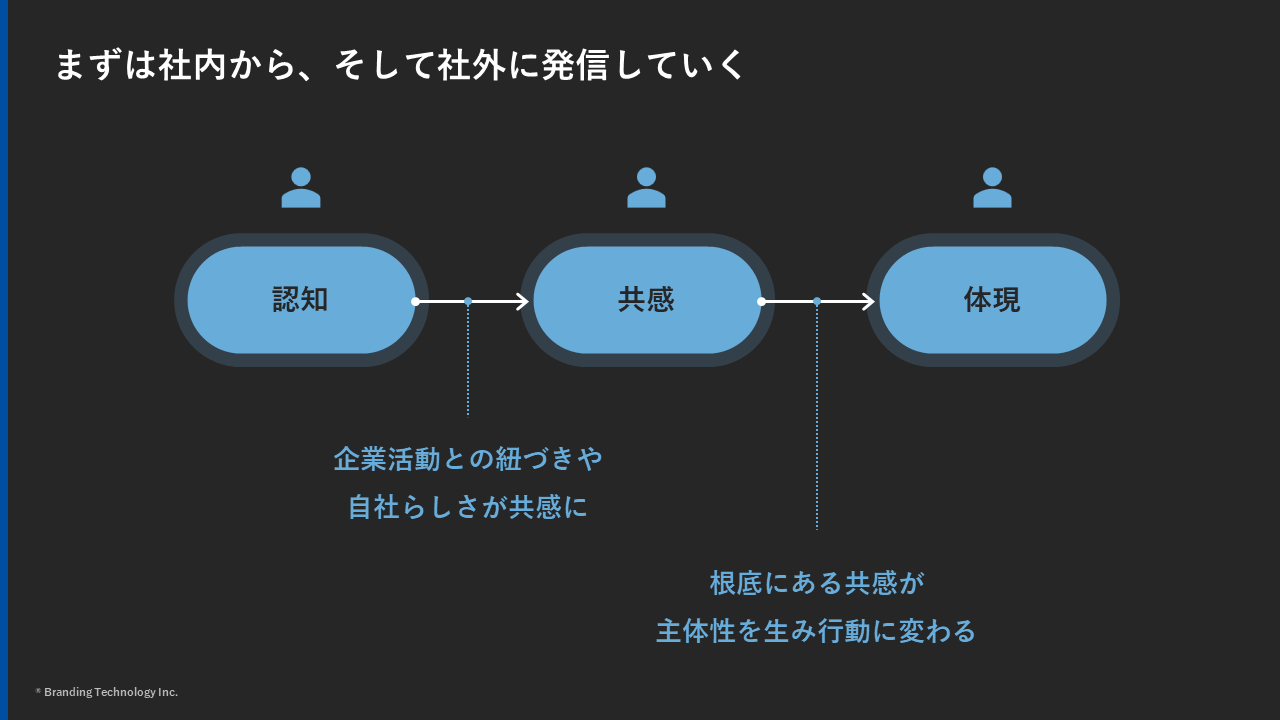

ステップ7:パーパスを機能させる

パーパスを策定して満足しては意味がありません。最も重要なのは、その言葉が従業員一人ひとりに「自分ごと」として浸透し、日々の活動に繋がることです。

「浸透させる」のではなく「共感できる」工夫が重要

背景やストーリーを語る: なぜこのパーパスが生まれたのか。その策定プロセスでどのような議論があったのか。言葉の背景にある物語や経営陣の想いを併せて伝えることで、従業員はより深く共感し、パーパスに込められた意味を理解することができます。

具体的なアクションプランを示す: パーパスという大きな旗印だけでなく、それを実現するための具体的な目標や行動計画もセットで示しましょう。「パーパスを体現するために、私たちは明日から何をするのか」が明確になることで、パーパスは「絵に描いた餅」ではなく、現実的な道しるべとなります。

主体性を引き出す場を作る: 一方的にトップダウンで伝えるだけでなく、ワークショップや対話の場を設け、「自分の仕事とパーパスがどう繋がるか」を考える機会を作りましょう。従業員が自らの言葉でパーパスを語れるようになったとき、組織は大きく変わります。

活動を可視化し、社内だけでなく社外にも発信する

パーパスに基づいた活動の進捗を計測・評価し、定期的にレポートすることも重要です。成功事例や貢献を社内で共有することで、従業員のモチベーションを高め、さらなる活動をサポートします。

そして、その活動は社内だけに留めず、統合報告書や自社サイト、SNSなどを通じて社外のステークホルダーにも積極的に発信していきましょう。一貫したメッセージと具体的な行動を示すことで、顧客や取引先、未来の仲間からの信頼と共感を獲得し、企業の持続的な成長を支える強力な力となるのです。

“機能するパーパス”の好例

ここでは実際にパーパスを策定し、それを企業活動の核として力強く推進している企業の好例をご紹介します。パーパスがいかにして事業の成長と社会への貢献を両立させるのか、そのヒントを探ります。

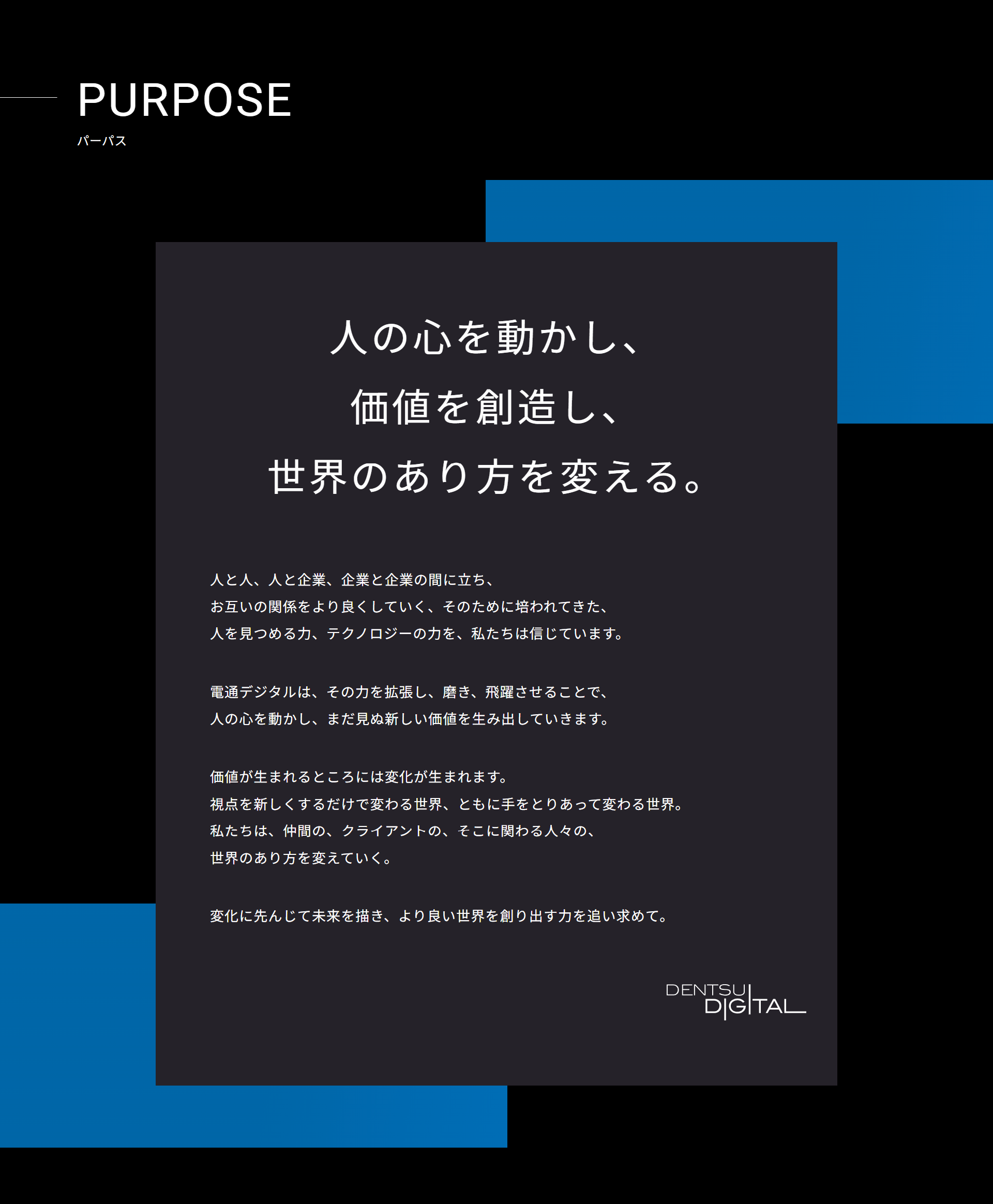

電通デジタルのパーパス

画像引用:電通デジタル公式サイト(https://www.dentsudigital.co.jp/about/purpose)

同社が掲げるパーパスは「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」です。

このパーパスの特長は、デジタルマーケティングという事業内容と一直線に結びついている点にあります。クライアントの課題解決を通じて人々の心を動かし、新たな価値を生み出す。その一つひとつの活動の積み重ねが、やがて社会の変革につながっていく。日々の業務の先に、パーパスが目指す未来が具体的に描けるため、ステークホルダーは同社の事業価値を深く理解し、共感することができます。

この構造は、従業員のエンゲージメントにも大きく貢献しています。自らの仕事が社会に与える意味を明確に感じられるため、一人ひとりが誇りと情熱を持ってパフォーマンスを発揮できるのです。

画像引用:パーパスムービー2023「ONE PERSON ONE PURPOSE」(https://youtu.be/w8QgUN09cqk)

また、パーパスを伝える手法も秀逸です。従業員自らが登場する映像コンテンツは、トップダウンで「浸透させる」のではなく、現場からの共感を編み上げていくようなアプローチです。これにより、パーパスが「自分たちの言葉」として血の通ったものになり、組織の隅々まで熱量が行き渡っています。

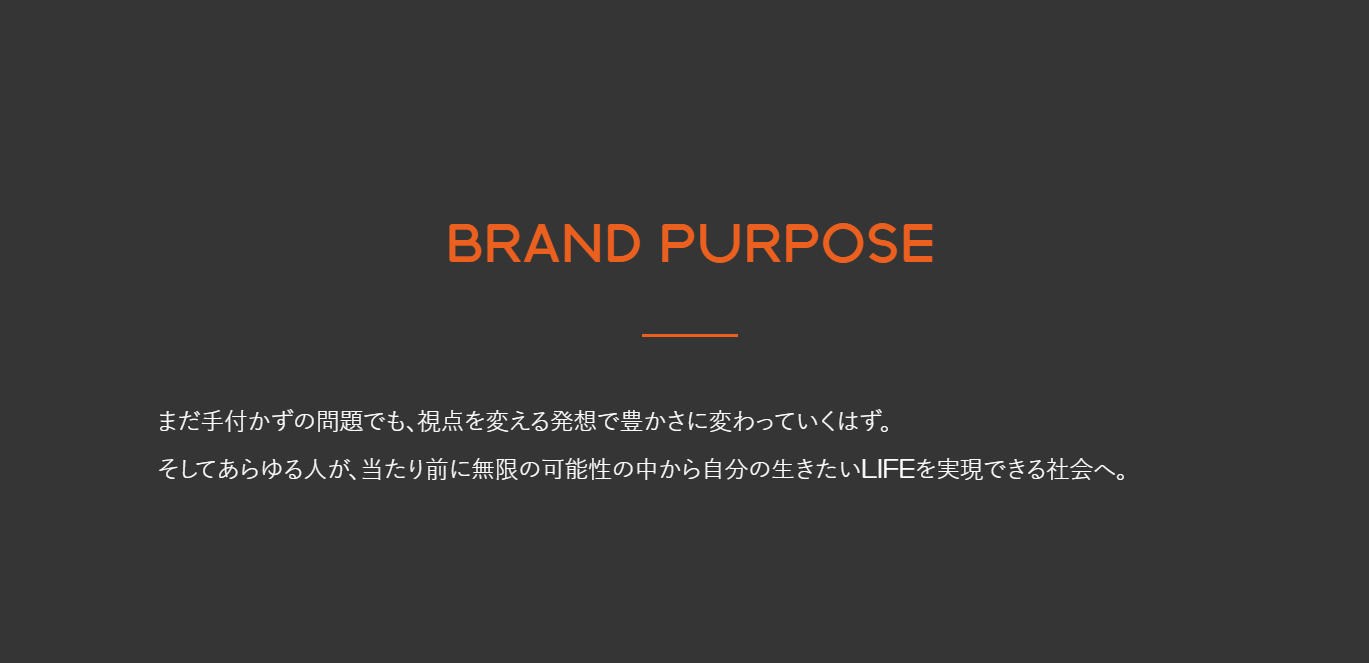

LIFULLのパーパス

画像引用:株式会社LIFULL公式サイト(https://design.lifull.com/work/00002_brandcommunication/)

同社のパーパスは「あらゆるLIFEを、FULLに。」というビジョンを実現するための指針として「まだ手付かずの問題でも、視点を変える発想で豊かさに変わっていくはず。そしてあらゆる人が、当たり前に無限の可能性の中から自分の生きたいLIFEを実現できる社会へ。」と語られています。

画像引用:株式会社LIFULL公式サイト(https://design.lifull.com/work/00002_brandcommunication/)

この壮大なパーパスを、社会へのメッセージとして見事に翻訳しているのが「しなきゃ、なんてない。」というブランドコンセプトです。固定観念から人々を解き放ち、多様な生き方を肯定するこのメッセージは、同社が目指す社会の姿を鮮やかに映し出しています。

画像引用:LIFULL STORIES(https://media.lifull.com/)

その発信方法も一貫しており、心を揺さぶる映像やコピー、そしてオウンドメディア『LIFULL STORIES』に至るまで、すべてのコミュニケーションがこの世界観で接続されています。単にサービスを告知するのではなく、自分たちが実現したい未来の物語を、熱量をもって社会に語りかけているのです。

目指す社会、自社の事業活動、そして社会とのコミュニケーション。この三位一体の戦略は、パーパスを机上の空論で終わらせないためのお手本と言えるでしょう。

パーパスは、企業と社会のより良い関係を示す言葉

ここまで優れたパーパスの事例をご紹介してきましたが、「では、すべての企業にパーパスが必要なのか?」と問われれば、私たちは「必ずしもそうではない」と考えています。

意外に思われるかもしれませんが、私たちブランディングテクノロジーグループには、現在「パーパス」という独立した言葉はありません。それは、創業以来掲げてきた企業理念、ミッション、ビジョンこそが、私たちの社会に対する存在意義や目的を十分に表現していると考えているからです。

言葉というものは、増やせば増やすほど、一つひとつの重みが失われていく側面があります。大切なのは、新しい言葉を追加することではなく、自社にとって本当に想いを込めるべき言葉を見極め、それを磨き続けることです。もしパーパス策定でお悩みの方がいましたら、お声がけいただければ幸いです。

本記事の監修

松井 寛志

ブランディングテクノロジー 株式会社

経営戦略室 クリエイティブディレクター

一般社団法人 ブランド・プランナー協会 代表理事

2007年にブランディングテクノロジーに入社。制作部門でデザイナーとして年間100社以上の中小企業様の集客支援を行う。2011年~2013年にかけスマートフォン向けのWebサービスの立上げや、中小企業様向けのブランディングサービスの立上げを経験。

2015年には企業ブランディングの資格認定を行う一般社団法人の設立に関わり、現在は代表理事として運営を行っている。2018年にはそれらの経験を活かし、自社の社名変更及びリブランディングにおけるCI構築を担当。2019年からは社内外のブランド浸透に関わり、ブランドを起点に日々発信活動を行っている。

担当者さま向け相談会を開催中《毎月3社まで》

このような事をご相談いただけます

- ブランディングをどう進めたら良いか相談したい

- 課題に対し一緒にアクションプランを考えて欲しい

- プロジェクトの要件整理を手伝って欲しい

- ブランディングを行う業者ごとの特徴や相場などの実態を知りたい

- ブランド戦略の壁打ちをしたい など